广州海洋实验室海洋地幔地球化学团队在GEOLOGY和Fundamental Research等期刊发表有关“地幔过渡带水循环驱动岩石圈裂解与板块构造形成”的论文。文章接收后,受到学界广泛关注。

Science期刊编辑Hannah Richter在Science杂志 NEWS 专栏报道了团队的上述发现。国际挥发份和地球化学研究权威学者美国罗得岛大学Katherine Kelley教授(未参与该项研究)接受了Science期刊编辑Hannah Richter的采访,她对此项研究工作高度赞扬,并认为这项研究提出了一个“发人深省/值得深入研究的观点……此前没有人真正考虑过”。

研究背景

微量挥发分能显著改变地幔的物理和化学性质,控制着地球内部与表层系统的物质与能量循环,从而深刻影响着地球动力学和地表宜居性(徐义刚等,2024)。研究表明,水的存在能够显著改变地幔的流变学性质,水的弱化作用是岩石圈变薄与裂解的关键因素,驱动板块构造的形成。然而,导致岩石圈裂解以及地幔初始水化的水源仍不明确。近年来,地幔过渡带(MTZ)被认为是地球深部潜在的水储存库,其主要矿物(如瓦德赛石和林伍德石)具有较高的储水能力。边缘海地区因其独特的地质构造背景,被认为是研究地幔过渡带水循环及其与岩石圈裂解作用关系的理想场所。

研究方法和结果

为探讨这一关键问题,徐义刚院士领导的“海洋地幔地球化学团队”选取南海拉张期洋中脊玄武岩(MORB)和拉张后海山玄武岩为研究对象,通过年代学、地球化学、地球物理等多学科交叉研究,揭示了南海地幔过渡带水的演化规律,以及地幔过渡带水循环对岩石圈裂解及板块构造的调控机制。研究的主要成果如下:

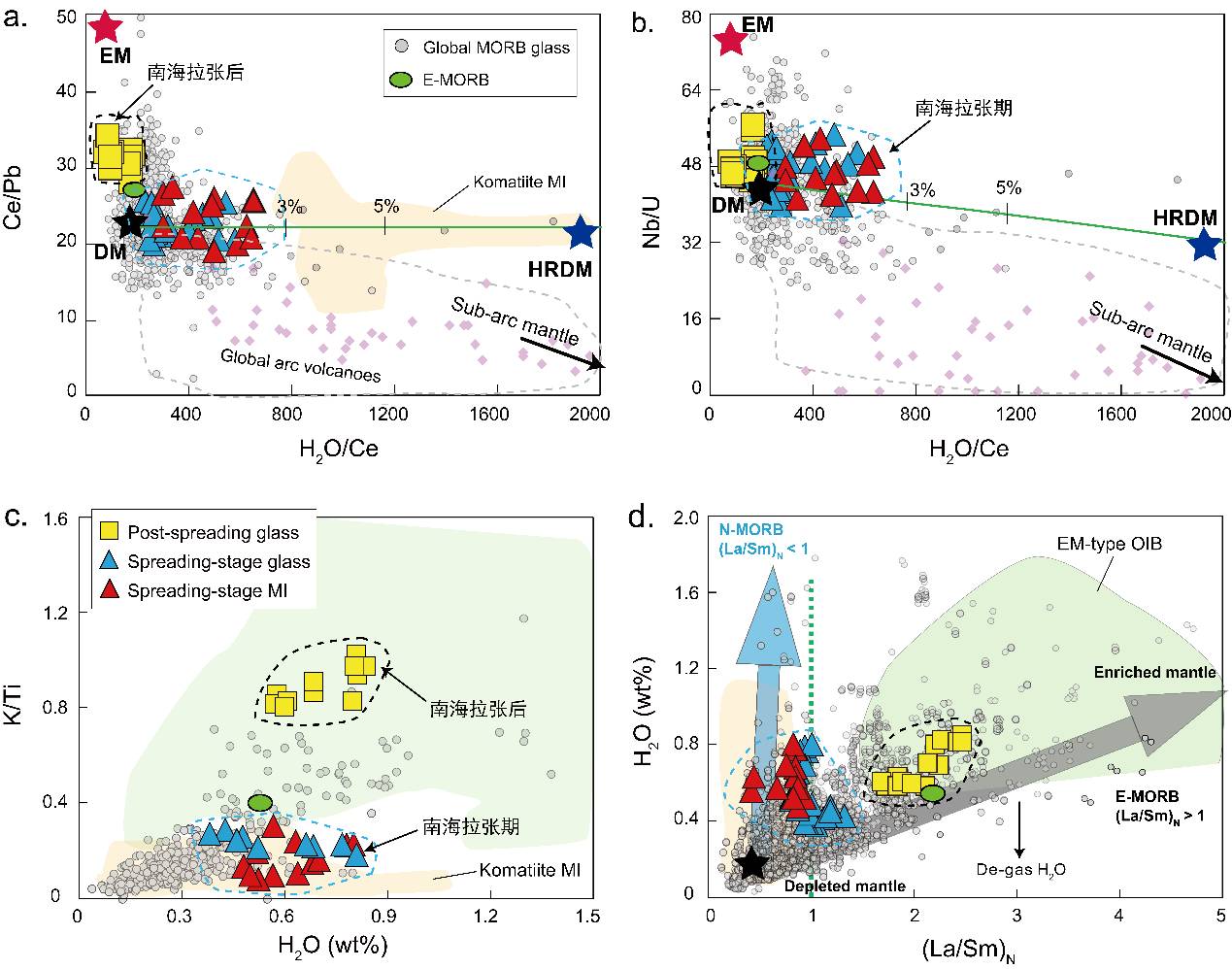

1)地幔过渡带的含水特征、来源以及演化规律。发现南海拉张过程与拉张结束后地幔水存在显著差异:拉张过程地幔相对富水,拉张结束后变得相对贫水(低H2O/Ce比值,图1)。南海拉张期玄武岩的H2O/Ce比值为248-649,远高于全球典型MORB的H2O/Ce值,结合地震成像与矿物物理学的研究成果,揭示了地幔过渡带蛇纹石化岩石圈地幔作为潜在水源的可能性。而拉张后火山岩低H2O/Ce特征主要与脱水洋壳/沉积物再循环贡献有关(图1)。

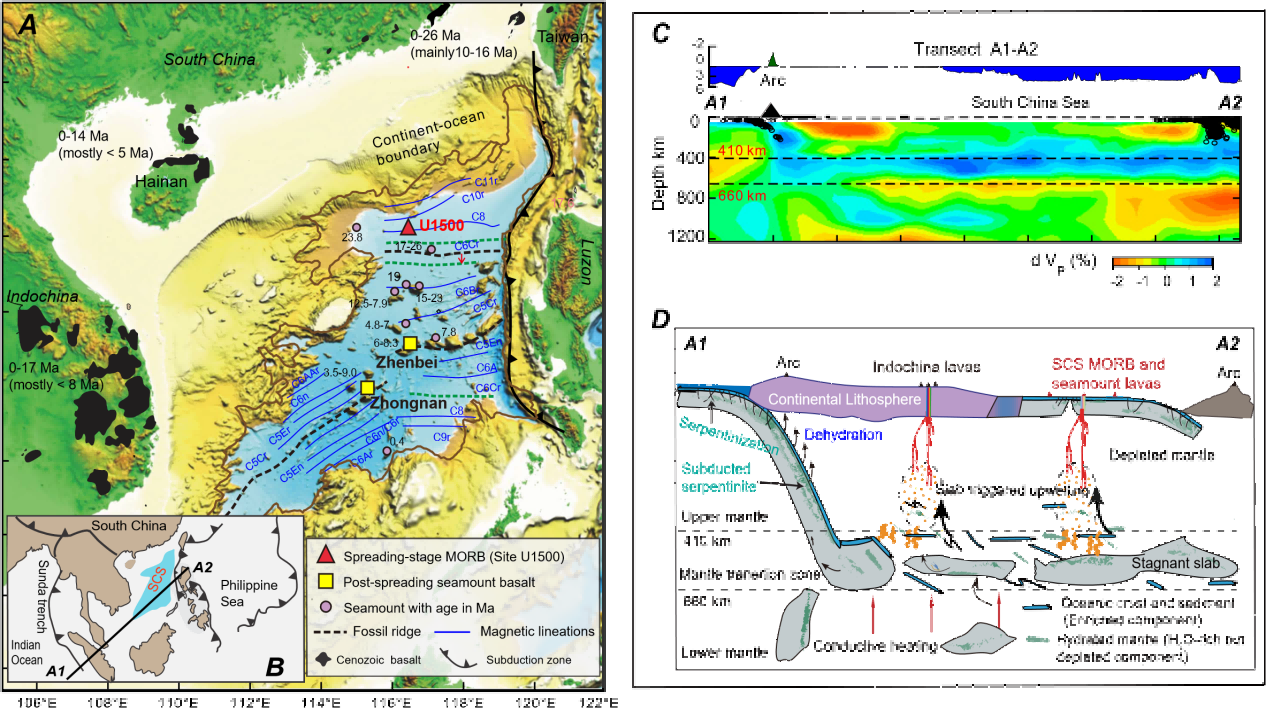

2)地幔过渡带水在岩石圈裂解与板块构造形成中的关键作用。结合地球化学和地球物理证据,提出水从地幔过渡带向上迁移并释放的过程,强调了地幔过渡带作为水源在南海岩石圈裂解中的关键作用(图2)。进一步结合地球早期火山岩数据,提出了一种新的假设:地幔过渡带中的水可能在地球早期历史中对上地幔的初始水化起到了关键作用,从而促进了板块构造的发育和维持。

3)地幔过渡带物质循环与MORB的成因联系。通常情况下洋中脊玄武岩被认为与“干”的、亏损上地幔熔融有关。然而,南海研究工作表明,位于洋中脊下方的地幔过渡带物质可能参与了浅部地幔的熔融过程。因此,洋中脊可能是潜在上、下地幔物质和能量交换的重要通道。

研究意义

这项研究不仅揭示了边缘海地区地幔过渡带的水循环机制,还为理解地球深部水循环与岩石圈裂谷作用之间的关系提供了新的证据。地幔过渡带中的水可以通过俯冲带的蛇纹岩化作用进入地幔,并在地幔上涌过程中释放出来;而俯冲板片洋壳和沉积物很大程度上在浅部完成脱水。

上述研究表明,地幔过渡带水迁移诱发岩石圈弱化,驱动边缘海裂解,也可能为地球早期板块构造启动提供关键条件,该发现为深部水循环与板块构造起源研究提供了新的视角。未来的研究将进一步探索地幔过渡带挥发份循环的全球性影响,以及其在其他地质构造中的作用机制。

图1 南海拉张期和拉张后形成的火山岩的水和其他元素地球化学特征

图2 地幔过渡带水循环与火山活动,岩石圈裂解之间成因模式图

论文信息:

Sheng-Ping Qian(钱生平),Gazel, Esteban,Jian-Hua Wang(王建华). Mantle transition zone water triggers lithospheric weakening and spreading. GEOLOGY, 2025. https://doi.org/10.1130/G52804.1

Qiang Ma(马强),Sheng-Ping Qian(钱生平),Yi-Gang Xu(徐义刚),Fan Yang(杨帆). Architecture and evolution of the Lithosphere beneath the northern South China Sea: implications for plate-edge lithospheric thinning and rifting. Fundamental Research, 2025. https://doi.org/10.1016/j.fmre.2025.03.002

徐义刚, 黄小龙, 王强, 王煜, 李高军, 刘耘, 毛河光, 倪怀玮, 朱茂炎. 地球宜居性的深部驱动机制. 科学通报, 2024, 69: 169−183. https://doi: 10.1360/TB-2023-0816

IOA登录

IOA登录 邮箱登录

邮箱登录 网站地图

网站地图 联系我们

联系我们 香港分部

香港分部 EN / 中文

EN / 中文